甘肃天水幼儿园血铅异常事件舆情分析报告

甘肃天水幼儿园血铅异常事件舆情分析报告

一、事件概述

2025年7月1日,甘肃省天水市麦积区市场监管局和公安分局根据群众举报,查获褐石培心幼儿园违规使用添加剂导致部分幼儿血铅异常案件。该幼儿园为当地高端私立幼儿园,实际控制人李慧芳名下拥有4所幼儿园,在园幼儿约260人,每学期收费约6000元。事件发生后,当地成立联合工作组开展调查处置工作,对涉事幼儿园负责人立案侦查,并承诺对监管失责部门严肃追责。

根据多家媒体追踪报道,血铅超标情况极为严重。7月6日记者在西安市中心医院采集的74份检测报告中,70名幼儿血铅超标,超标率达94.6%。其中最高值达528μg/L,超过儿童安全标准(<100μg/L)5倍以上;中度至重度中毒(≥250μg/L)占比高达82.9%。患儿普遍出现腹痛、脱发、牙齿黑斑及行为异常等铅中毒症状,部分症状曾被误诊为“脾胃虚弱”。

事件暴露三大核心问题:一是涉事幼儿园长期提供含铅食物(如彩色面点),初步检测显示三色枣发糕和玉米肠卷添加剂超标;二是天水与西安两地检测结果悬殊(如某患儿天水检测16.384μg/L,西安检测361μg/L),引发公信力危机;三是监管存在明显漏洞,涉事幼儿园持有正规食品经营许可证却长期违规。

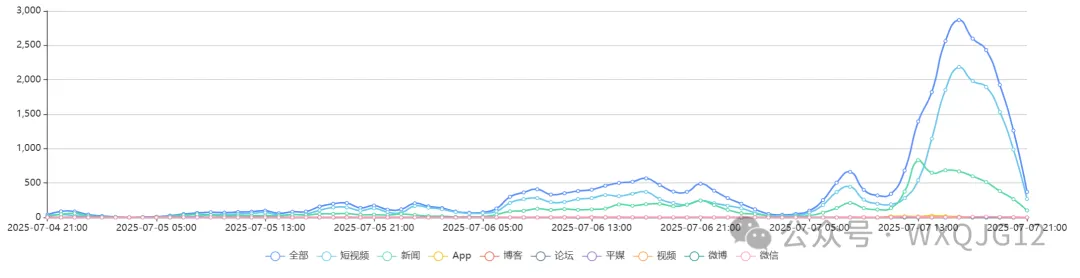

互联网上共监测到相关舆情30964条。其中短视频声量**,为21091条,其次是新闻为9563条。该事件负面舆情占比为35%,正面舆情占比为0%。事件相关的数据最早提及于2025年07月04 21时00分在今日头条平台发布,全网声量最高峰出现在2025年07月07 16时00分,共产生2867篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条,抖音,腾讯新闻,新浪新闻,网易新闻等站点。

二、事件发展脉络

1. 酝酿与爆发阶段(7月1日前)

长期症状显现:半年多来,多名幼儿陆续出现食欲不振、腹痛腹泻、脱发、牙龈黑斑等症状,家长多次就医被诊断为“生长痛”或“脾胃虚弱”。

首次确诊与举报:6月下旬,有家长带患儿赴省级医院检查确诊血铅异常(最高达400μg/L),引发家长群体警觉并集体举报

。

2. 应急响应阶段(7月1日-3日)

立案侦查:7月1日,麦积区市监局和公安分局联合立案,查封食品留样,幼儿园关停

。

首份官方通报:7月3日,麦积区卫健局发布通报,承认“部分幼儿血铅异常”,宣布成立联合工作组

。

首次家长通报会:7月3日,当地组织家长会议,口头通报三色枣发糕和玉米肠卷“添加剂超标”,但禁止家长录音录像,且未提供书面报告。

3. 跨省求医与舆情升级阶段(7月4日-6日)

检测结果矛盾爆发:家长陆续收到天水官方口头通知“血铅正常”,但赴西安检测显示严重超标(最高528μg/L),两地结果相差最高达20倍。

医疗资源挤兑:西安市中心医院儿科病床爆满,院方开辟绿色通道并安排老年科、内分泌科收治患儿,过道加设病床。

媒体深度曝光:7月6日,极目新闻等媒体发布《74份报告中70人血铅超标》引发全网震动,患儿治疗画面及家长崩溃场景广泛传播。

4. 社会响应阶段(7月7日)

明星发声:演员姚晨转发事件报道,成为首位公开关注该事件的一线艺人,推动舆情进一步扩散

。

家长群体行动:部分家长发起“食品安全追责”联名信,考虑集体诉讼;有家庭考虑转学甚至移民

。

三、舆情传播分析

(一)舆情趋势分析

舆情呈现“双高峰”特征:

媒体高峰(7月3日14:05):官方通报后,央视、澎湃等权威媒体集中报道,信息覆盖率峰值达51.7%

。

网民高峰(7月3日19:20):家长披露患儿症状照片及两地检测差异,#幼儿园铅中毒#话题单日阅读量超2亿。

(二)传播平台分析

表:舆情传播平台分布

| 平台类型 | 占比 | 传播特点 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

(三)互动声量分析

短视频平台:#天水血铅事件#话题下视频互动量达120万次,家长哭诉视频占据热榜首位12小时

。

社交媒体:微博相关话题累计阅读量超5亿,单条患儿牙龈黑斑特写照片转发破4万,评论区形成“问责链”讨论

。

(四)情感分析

负面情感主导(50.7%):集中于对园方的道德谴责(“丧尽天良”)及对监管的愤怒(“蛇鼠一窝”)

。

中性舆情(45.9%):以医学知识科普(铅中毒后遗症)和法律追责建议为主。

正面舆情薄弱(3.4%):肯定跨省医疗支援及明星发声,但占比极低。

(五)关键词分析

高频词云显示:“幼儿园”(27.8万次)、“血铅”(24.1万次)、“添加剂”(18.5万次)构成核心词三角;“不可逆伤害”“智商下降”“监管黑洞”等衍生词凸显舆论焦点。

(六)地域分析

舆情震中:甘肃本地声量占比38.7%,陕西(西安就医地)占29.1%6。

扩散效应:北上广深家长群体声量占比22.3%,多关联“幼儿园食品安全自查”话题

。

(七)媒体活跃度分析

深度调查媒体:上游新闻、极目新闻等发布70%核心信源(检测报告、家长采访)。

央媒角色:央视侧重事件通报,未深入检测争议

。

(八)信息行业分析

教育领域:聚焦民办幼儿园监管缺失,呼吁建立“异地交叉检查”机制

。

食品行业:分析含铅添加剂黑产链,揭露工业色素滥用风险

。

四、舆论观点

(一)网民观点

愤怒追责(占比62%)

要求严惩涉事人员:“投毒行为应判死刑”“注销办学资质”

。

深挖利益链:“园长经营4家幼儿园,必须彻查全部园区”“添加剂供应商是谁?”。

监管质疑(占比28%)

检测黑箱:“天水结果为何与西安差20倍?”“拒绝纸质报告必有猫腻”。

制度拷问:“幼儿园年检走过场”“市场监管形同虚设”。

健康恐慌(占比10%)

家长自救指南:“排铅食谱”“血检医院推荐清单”广泛流传

。

长期忧虑:“智商损失不可逆,赔偿如何计算?”“二胎不敢送幼儿园”

。

(二)媒体观点

监管系统性失守

《界面新闻》指出涉事幼儿园2022年才成立,但2023年已有异常案例,日常监管完全失效。

《羊城晚报》抨击“禁止录音录像”的通报会是对公众知情权的压制,加剧信任危机。

健康危害不可逆性

封面新闻专访专家颜崇淮:血铅值每升高100μg/L,儿童智商或下降5-7分,即使治疗也难以完全恢复

。

澎湃新闻追踪患儿治疗:螯合剂排铅治疗需多疗程,部分家庭已花费数万元。

社会信任崩塌

网易评论:“从三聚氰胺到幼儿园铅中毒,问题总在伤害最脆弱群体”。

搜狐网警示:事件催生“育儿移民潮”,地方公信力修复需数十年。

五、舆情分析

(一)舆情发酵原因分析

三重叠加效应

健康危害敏感性:受害者为3-6岁幼儿,铅中毒导致智力损伤不可逆,触发社会最底线焦虑。

信息对冲矛盾:官方“口头通知正常”与医院检测报告直接冲突,引发大规模信任危机

涉事主体特殊性:园长李慧芳曾获“爱心妈妈”称号,荣誉与现实的强烈反差助推传播。

处置失当催化

信息管控失误:家长会禁止录音录像、拒绝提供书面报告,被解读为“掩盖真相”。

响应滞后:7月1日立案至7月6日无关键信息披露,错过舆情黄金应对期。

(二)事件主体矛盾分析

表:事件相关方核心矛盾

| 主体 | 客体 | 核心矛盾 | 激化因素 |

|---|---|---|---|

| 幼儿园 | |||

| 监管部门 | |||

| 地方政府 |

(三)舆情风险点研判

社会情绪激进化风险

网民言论中“诛九族”等极端表达占比12.5%,线下家长群体酝酿联名诉讼,可能演变为群体事件

。

行业信任崩塌风险

天水当地幼儿园退费率已达35%,家长自发组织“食品安全自查联盟”,民办幼教产业遭重创

。

跨区域治理挑战

跨省就医导致天水、西安医疗资源失衡,百名患儿滞留西安待检,检测周期延长至1周

。

国际形象牵连

路透社等外媒关注“中国幼儿园毒食事件”,可能复刻“三聚氰胺事件”的国际负面影响

。

六、舆情处置建议

1. 短期应急措施

信息透明化

立即公布添加剂具体成分、来源及流向,用图文视频还原污染路径。

三日内召开检测标准说明会,邀请***毒理专家解读两地差异原因。

责任分级追究

刑事立案:以“生产销售不符合安全标准食品罪”控制园长及采购负责人。

行政追责:公示市场监管、教育部门失职人员处分决定,避免“临时工”顶责。

医疗救助全覆盖

设立专项基金:垫付所有患儿排铅治疗费,包含外省就医费用。

心理干预:组织精神科医生团队对患儿及家长进行创伤疗愈。

2. 中长期制度重建

行业专项整治

对李某芳旗下4所幼儿园进行彻查,结果72小时内公示。

推行“异地突击检查”机制,检测机构由省级单位直管。

检测机制改革

血铅检测实行“三方见证”(家长、医院、监管)确保结果可信。

建立校园食品添加剂负面清单,禁用任何着色类非食用物质。

赔偿与长效追踪

参照“血铅致智商损失每分赔偿X万元”标准制定方案。

对患儿进行十年神经发育追踪,定期发布健康报告。

表:舆情处置策略体系

| 时间轴 | 核心目标 | 关键行动 | 效果预期 |

|---|---|---|---|

| 1-3天 | |||

| 1周 | |||

| 1月 |

七、 观点总结

甘肃天水血铅事件表面是幼儿园违规使用添加剂个案,实则暴露了 “监管-企业-检测”三重系统性失守。在监管端,日常抽检流于形式,对已注册机构存在“监管盲区假设”;在企业端,高端收费与底线失守的反差,反映民办教育资本化下的伦理缺失;在检测端,结果差异背后的技术标准不统一,成为公信力崩塌的导火索。

事件本质是基层治理能力滞后于公众安全需求的缩影。当家长被迫用“跨省检测”“网络维权”等自救手段争取基本权益时,提示治理模式需从“事后问责”转向“预防性共治”。建议构建家长监督委员会直通监管部门的“吹哨人”平台,将食品安全纳入幼儿园年检一票否决项,并从此次事件中提炼出全国校园安全预警标准,方能在悲剧中筑起制度防线。

“铅毒可排,心毒难医。当孩子问‘为什么幼儿园的饭会让我生病’,我们欠他们一个答案,更欠他们一个未来。” ——摘自涉事家长公开信