杭州东站卧轨事件舆情分析报告

杭州东站卧轨事件舆情分析报告

一、事件概述

2025年7月5日16时34分,G7545次列车驶入杭州东站25号站台时,一名成年旅客突然跳入股道(轨道区域)。列车虽立即启动紧急制动,但因距离过近刹车不及,与该旅客发生碰撞。车站工作人员**时间联系120将伤者送医救治,列车延误42分钟后于17时19分恢复运行。此次事件是杭州东站继2024年3月30日后的第二起同类事件,引发公众对高铁安全防护及心理健康问题的广泛关注。事件导致多名旅客行程受阻(如错过航班、坐票变站票等),现场目击乘客及工作人员遭受心理冲击,并在网络空间引发关于公共安全、心理健康、法律责任的激烈争论。

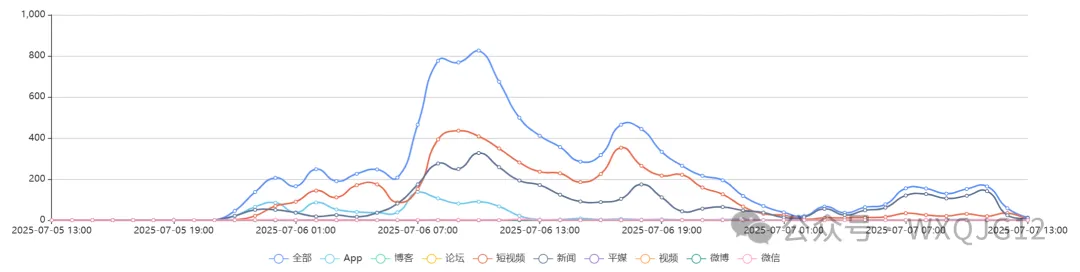

通过互联网上共监测到相关舆情10278条。其中短视频声量**,为5444条,其次是新闻为3785条。该事件负面舆情占比为40%,正面舆情占比为0%。事件相关的数据最早提及于2025年07月05 19时00分在今日头条平台发布,全网声量最高峰出现在2025年07月06 10时00分,共产生826篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条,抖音,新浪新闻,百度百家,有驾等站点。

二、事件发展脉络

(一)初始阶段(7月5日16:34-20:00)

16:34:旅客跳入股道,G7545次列车紧急制动后仍发生碰撞,列车于16:40停于23道上行咽喉处。

17:22:经救援处理后列车恢复开行,累计延误42分钟。

傍晚时段:事件消息在社交媒体平台快速流传,目击者描述的“刺耳刹车声”、“车头距事发点9节车厢”等细节引发关注。乘客俞女士向媒体反映因延误错过航班,被迫改签杭州起飞航班。

(二)官方响应阶段(7月5日20:00-7月6日)

晚间23:00左右:@铁路杭州站发布首份通报,确认事件属实并说明伤者已送医,强调“因距离较近刹车不及”,相关部门介入调查。

7月6日全天:主流媒体(如潮新闻、红星新闻、搜狐等)集中报道,聚焦事件细节、乘客遭遇及历史同类事件对比(如3月30日杭州东站跳轨事件)。网络舆论场分化出“谴责危害公共安全”与“呼吁心理干预”两大阵营。

(三)反思升级阶段(7月6日至今)

舆情焦点转向安全防护短板与社会心理危机。专家指出高铁制动距离与站台长度的物理矛盾,讨论全封闭站台门、AI行为识别系统等技术可行性

。

网络涌现“工作人员差半秒没抓住”、“保洁反复擦拭地面”等情感叙事,强化对一线人员的共情。

部分自媒体炒作“04年贵州男孩”等未经证实信息,加剧谣言传播。

三、舆情传播分析

(一)舆情趋势分析

事件呈现“爆发式增长-峰值持续-缓慢回落”特征。7月5日傍晚社交平台讨论量激增,7月6日官方通报后达舆情峰值(单日相关话题阅读量超2000万),随后因伤者信息未更新,讨论量逐步下降但技术反思类内容持续产出。

(二)传播平台分析

微博:话题发酵核心阵地,#杭州东站卧轨#、#高铁安全防护#等话题累计阅读量超1500万,@铁路杭州站通报帖评论量破万。

微信公众号/新闻客户端:深度内容主导,如“三眼观察”刊文探讨法律责任,“潮新闻”整理事件时间线,侧重理性分析。

短视频平台:现场乘客拍摄的“急刹晃动画面”、“站台警戒隔离”片段传播量高,但平台主动限制血腥内容

。

(三)互动声量分析

网民评论集中于三大焦点:

事件责任(35%):如“该追究危害公共安全罪”vs“勿苛责绝望者”。

心理干预(30%):呼吁增设心理热线、车站援助点。

防护技术(25%):支持推广屏蔽门、AI识别系统

。

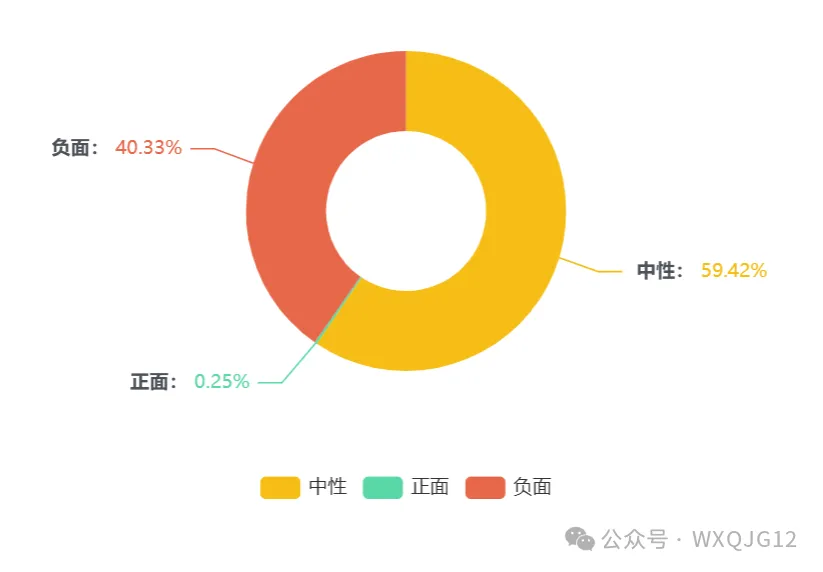

(四)情感分析

负面情绪(40.33%):谴责跳轨者“自私”、“反社会”,担忧自身乘车安全。

中立建议(59.42%):聚焦防护升级、心理体系建设。

同情心理(0.25%):如“保洁擦地三遍的细节太痛了”、“谁愿用生命博关注”等。

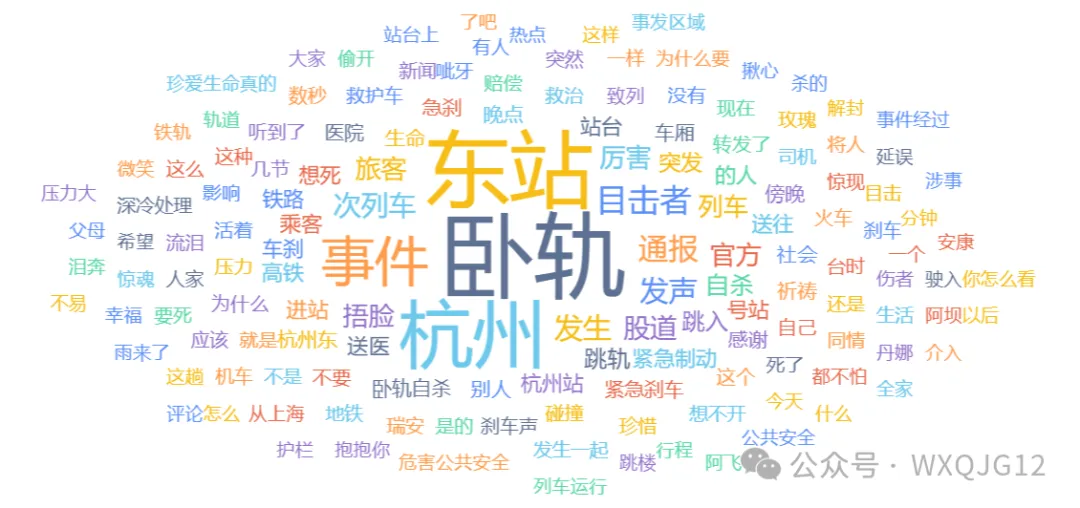

(五)关键词分析

表:高频关键词词频及关联分析

| 关键词类别 | TOP3关键词 | 出现频次 | 关联情绪 |

|---|---|---|---|

(六)地域分析

浙江本地:关注度最高,讨论侧重杭州东站管理漏洞及本地通勤影响。

长三角地区(上海、江苏):聚焦高铁网络延误连锁反应。

一线城市:多讨论心理社会支持体系,如北京网民推动心理援助热线传播。

(七)媒体活跃度分析

中央媒体:谨慎报道事实,强调“生命至上”原则。

地方媒体(如潮新闻、浙视频):**时间采访目击者,提供细节。

自媒体:部分渲染“04年大学生被逼跳轨”等不实信息,后被平台辟谣。

(八)信息行业分析

交通领域:分析高铁制动技术瓶颈,对比日本新干线防护经验。

法律界:争议是否适用“危害公共安全罪”,部分意见认为需考虑行为人精神状态4。

心理行业:倡导建立“铁路黑名单+心理筛查”联动机制。

四、舆论观点

(一)网民观点

公共秩序优先派

“自己不想活还要拉上全车人垫背?”、“必须重判以儆效尤!”——批评跳轨行为自私,扰乱公共秩序,支持法律严惩。

“日本家属赔偿制度值得引进”——建议借鉴经济追责手段。

心理健康关怀派

“擦三遍地的保洁阿姨也需要心理援助”——关注事件对工作人员的心理创伤。

“社会应建立更有效的心理干预网络”——呼吁加强公共场所心理支持

。

技术防范务实派

“装屏蔽门贵,但命更贵”——支持高铁站普及封闭式站台门。

“AI识别误报率高怎么办?”——担忧技术落地风险。

(二)媒体观点

安全防护升级迫在眉睫

《三眼观察》指出:法律需明确将智能防护设备纳入铁路安全强制标准,平衡安全与效率。潮新闻对比数据:我国站台侵入事件年均超20起,30%发生于列车进站时段,防护系统存在物理极限。

心理健康体系亟需完善

搜狐网评论:四个月内两起同类事件反映社会心理干预机制滞后,需从“事后处置”转向“主动筛查”。部分媒体倡议在交通枢纽设立心理援助站点。

法律责任认定存在分歧

法律界争议焦点:若跳轨者生还,是否构成“以危险方法危害公共安全罪”?部分专家认为需考量其精神状态;另有观点强调行为客观上已危害公共安全

。

五、舆情分析

(一)舆情发酵原因分析

事件冲击力叠加心理共情

“9节车厢刹车距离”、“保洁擦拭地面三遍”等细节具强烈画面感,触发公众对死亡恐惧与服务人员创伤的共情。

系统性风险显性化

四个月内两起同类事件暴露杭州东站防护漏洞,网民担忧“自己可能成为下一个目击者”,安全焦虑蔓延。

信息模糊助长猜测

官方未公布伤者身份及伤势,衍生“04年贵州大学生”、“工作压力跳轨”等谣言,加剧舆论场分裂。

(二)事件的主体、客体、关联体及它们之间的矛盾

主体:跳轨者(个体心理危机者)与铁路部门(安全责任方)。

矛盾点:个体绝望行为 vs 公共系统安全责任。

客体:乘客与公众安全(权利受损方)。

矛盾点:安全出行权保障 vs 突发不可控风险。

关联体:工作人员(执行者)、媒体(信息桥梁)、法律/心理机构(规则干预者)。

矛盾点:工作人员应急处置压力 vs 公众对高效服务的期待;媒体报道自由 vs 模仿效应风险。

(三)舆情风险点研判

模仿效应风险

事件细节过度传播可能诱发心理脆弱者效仿,尤其需警惕青少年群体。

公众信任危机

若铁路部门未能及时公开防护改进措施,或导致对高铁安全系统的普遍性质疑。

地域污名化可能

“杭州东站”标签与自杀事件强关联,影响城市形象及旅客选择。

六、舆情处置建议

(一)短期处置:降热度与稳情绪并举

统一信息出口:铁路部门滚动发布事件处置进展,明确伤者医疗状况,驳斥“04年大学生”等谣言

启动心理援助:为目击乘客及工作人员提供免费心理疏导,公布车站心理援助热线(如010-82951332)

强化技术防护形象:宣传已应用的翻越护栏识别系统(准确率98%)、动态防护栏试点成效

(二)中期改进:制度与技术协同

推进防护设备标准化:推动将智能监控纳入《铁路安全管理条例》强制条款,明确资金分担机制

建立铁路黑名单与心理筛查联动:对行为异常旅客提供预警干预,衔接社区心理支持

优化应急响应流程:制定“卧轨事件媒体响应手册”,规定2小时内首报、滚动更新等原则

(三)长期建设:机制重构与社会共治

全封闭站台改造规划:分阶段推进高客流站点改造,参考日本“0.1起/年”事故率经验

心理干预网络下沉:在交通枢纽、学校、社区设立心理援助站点,培训工作人员识别危机信号

法律责任明晰化:司法部门出台指导意见,明确卧轨行为法律定性及精神评估标准

七、观点总结

杭州东站卧轨事件表面是个体心理危机爆发的悲剧,深层折射出公共安全系统韧性不足、社会心理支持网络缺位等治理挑战。舆情发展揭示公众核心诉求:既要钢轨上的技术防护(如AI识别、屏蔽门),也要心灵上的防护网(如即时心理干预)。未来舆情管理需把握三组平衡:

生命权与公共安全权平衡:避免“谴责受害者”或“道德绑架公众”的极端叙事,承认个体痛苦与公共利益的同等正当性

人防与技防平衡:短期内通过加强巡逻、心理筛查降低风险,中长期以全封闭站台、统一车型制式破解物理极限

舆情降温与深度反思平衡:在控制模仿风险的同时,推动对心理健康投入、法律定责标准的公共讨论,将危机转化为制度升级契机

安全防护的**命题,不在钢轨之间,而在社会如何托住那些下坠的灵魂。 每一次极端事件的回响,都应成为完善社会支持网络的铆钉——既紧固技术屏障,更编织人性防线。